Die Ausgangssituation: In einem denkmalgeschützten Mehrfamilienhaus an einer stark befahrenden Hauptstraße stand der Austausch der Fenster an.

Zur Auswahl standen zwei Varianten:

Rw,P = 34 dB

Rw,P = 39 dB

Variante 1 erfüllt bereits die baurechtlich erforderlichen Mindestanforderungen nach DIN 4109-1:2018-01. Diese Norm geht für schutzbedürftige Räume (z. B. Schlaf- und Wohnräume) von einem Innenraumpegel von LAF,eq = 25 dB(A) aus.

Die Schutzziele der Norm sind:

Naheliegend wäre nun, die Schalldämmung weiter zu erhöhen, um den Außenlärm noch stärker zu reduzieren.

Doch dieser Ansatz greift zu kurz, denn der entscheidende Faktor ist nicht nur die Schalldämmung nach außen, sondern die akustische Balance im Raum.

Der entscheidende Faktor: Akustische Balance

Der Außenlärm, der maßgeblich über die Fenster in den Raum gelangt, ist nur eine von vielen Störquellen. Selbst in sehr gut geplanten Gebäuden gibt es Geräuschquellen im Inneren, zum Beispiel:

Diese Innengeräusche sind im Alltag häufig unauffällig, solange ein leichtes Außenrauschen vorhanden ist. Wird der Außenlärm jedoch sehr stark reduziert, sinkt der Grundgeräuschpegel im Raum.

Die Folge: Die sogenannte Maskierung entfällt. Geräusche, die zuvor vom Außenlärm überdeckt wurden, treten nun deutlich in den Vordergrund.

Gerade bei Sanierungen im Bestand zeigt sich dieser Effekt deutlich, da Innenbauteile wie Wohnungstrennwände, Installationsschächte oder Deckenkonstruktionen nicht immer in gleichem Maß ertüchtigt werden wie die Außenhülle.

Das Ergebnis: Trotz hochwertiger Fenster steigt das subjektive Störempfinden.

Messdaten aus einem vergleichbaren Projekt

Im hier beschriebenen Szenario wurde kein Grundgeräuschpegel gemessen; zur Einordnung dient ein klassischer Neubau eines Mehrfamilienhauses, welches nach Abnahme messtechnisch erfasst wurde.

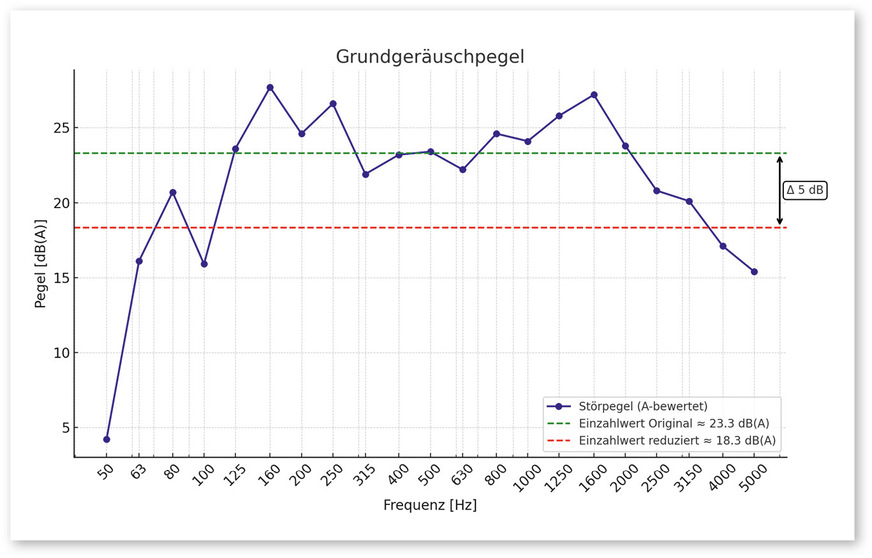

Die Fensteranforderungen waren genau nach DIN 4109-1 ausgelegt und es ergab sich folgender Grundgeräuschpegel:

LAF,eq = 23,3 dB(A)

Würde die Schalldämmung der Fenster um 5 dB gesteigert, läge der Grundgeräuschpegel vereinfacht bei ca. 18 dB(A).

In diesem Bereich werden dadurch bereits sehr leise Geräusche, wie z. B. ein Lüfter mit einem Dauergeräusch von LAF,eq = 21 dB(A), deutlich wahrgenommen.

Die Herleitung von ca. 18 dB(A) basiert auf der Annahme einer 5 dB höheren Fassadendämmung bei ähnlichem Spektrum. In der Praxis beeinflussen u. a. Frequenzgang, Flankenübertragungen und weitere Einbauteile (z. B. dezentrale Lüftungsgeräte, Rollläden, etc.) den resultierenden Innenraumpegel.

Psychoakustischer Hintergrund: Der Maskierungseffekt

Der Maskierungseffekt beschreibt, dass ein Geräusch ein anderes verdeckt, wenn es im selben Frequenzbereich liegt und nur wenig leiser ist.

Fällt das maskierende Geräusch weg (hier: der Außenlärm), werden zuvor unauffällige Innengeräusche plötzlich klar hörbar und oft sogar störender als der ursprüngliche Straßenlärm empfunden.

Alltagsbeispiel in einem anderen Kontext: In einem hell beleuchteten Raum fällt eine schwache Lichtquelle kaum auf. Wird der Raum abgedunkelt, wirkt dieselbe Lichtquelle plötzlich blendend. Genauso verhält es sich akustisch, wenn der Grundgeräuschpegel zu stark sinkt.

Planungsempfehlungen für die Praxis

Für Planer bedeutet das: Schallschutz sollte immer im Gesamtkontext betrachtet werden, nicht nur über das Schalldämm-Maß der einzelnen Bauteile.

Gerade in stark lärmbelasteten Lagen empfiehlt es sich, folgende Schritte konsequent umzusetzen:

Im dargestellten Fall war der bewusste Verzicht auf die stärkere Schallschutzverglasung akustisch sinnvoll, da der Grundgeräuschpegel so im Bereich der DIN-Vorgaben blieb und störende Innengeräusche weiterhin maskiert wurden.

Schallschutz ist nicht nur Dämmung, sondern Schallschutz ist Wahrnehmung.

Wer das bei der Planung berücksichtigt, schafft Räume, die nicht nur auf dem Papier leise sind, sondern sich auch so anfühlen.

Foto: Ingenieurbüro Wißmach

Der Autor

Patrick Wißmach ist Bauphysiker und Experte für Wärmeschutz, Schallschutz und Energieeffizienz. Er hat über 10 Jahre in der Bauphysik gearbeitet in Planungsbüros, auf Baustellen, mit Architekten, Projektleitern, Gutachtern und Bauherren. Anschließend hat er sein eigenes Ingenieurbüro gegründet, „weil ich weiß, wie man technische Anforderungen mit echtem Wohnkomfort verbindet. Weil ich Bauphysik nicht nur berechne, sondern spürbar besser mache.“

Sein Fokus liegt auf pragmatischen, durchdachten und ausführbaren Lösungen, die Bauherren und Planer wirklich weiterbringen. Im Bereich Schallschutz, Wärmeschutz und in der energetischen Bewertung.

Foto: Ingenieurbüro Wißmach