Die EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG war fast zwei Jahrzehnte das zentrale Regelwerk für die Sicherheit von Maschinen in Europa. Mit der am 29. Juni 2023 veröffentlichten MVO (EU) 2023/1230 tritt ein neuer Rechtsrahmen in Kraft, der modernisiert und verbindlicher ist. Anders als Richtlinien muss eine EU-Verordnung nicht in nationales Recht überführt werden – sie gilt unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Das beseitigt Rechtsunsicherheiten und Unterschiede, was besonders Herstellern mit EU-weitem Vertrieb zugutekommt.

Zeitplan und Übergangsregelung

Die neue Maschinenverordnung tritt am 20. Januar 2027 verbindlich in Kraft. Bis dahin gilt die bisherige Richtlinie. Hersteller dürfen bis dahin wie gewohnt danach arbeiten, sollten sich aber frühzeitig auf die Umstellung vorbereiten. Eine parallele Anwendung beider Regelwerke ist nur eingeschränkt möglich. z. B. bei Konformitätsdokumentationen, die schon jetzt zusätzlich auf die neue Verordnung Bezug nehmen. Ab dem Stichtag gilt ausschließlich die Verordnung. Eine verlängerte Übergangsfrist ist nicht vorgesehen.

Wesentliche Neuerungen im Detail

Die Maschinenverordnung bringt viele Neuerungen, die technische und organisatorische Abläufe betreffen. Hervorzuheben sind vier Bereiche:

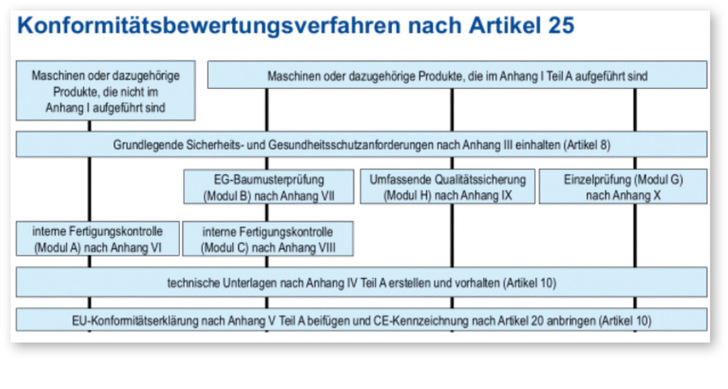

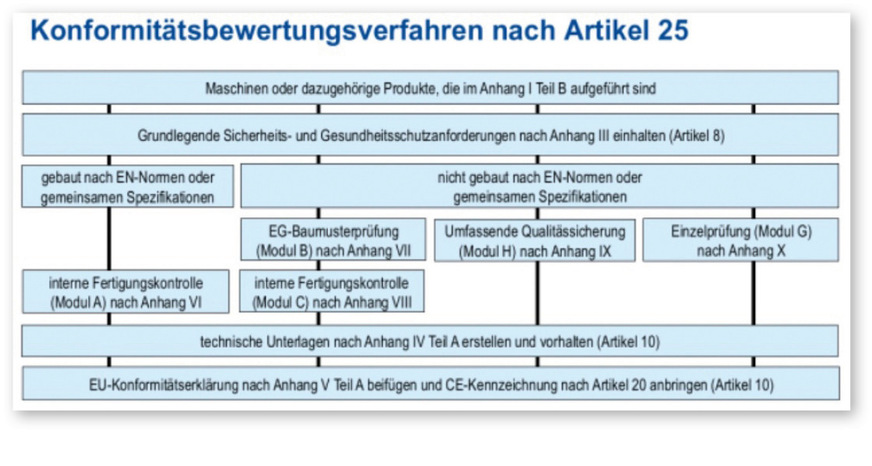

Strengere Konformitätsverfahren

Für Risikomaterialien und künftige „Hochrisiko-Maschinen“ sieht die Verordnung nun zwingend die Einschaltung einer notifizierte Stelle vor, insbesondere bei KI-Funktionen oder maschinellem Lernen, die das Nutzungsverhalten maßgeblich beeinflussen könnten. Die Liste der Maschinen, für die dies zutrifft, ist im Anhang I der Verordnung in zwei Teilen aufgeführt. Für diese Produkte gelten teils unterschiedliche und anspruchsvollere Konformitätsbewertungsverfahren.

Darüber hinaus werden die Angaben in der Konformitätserklärung konkretisiert, z. B. zur Identität und Verantwortung des Herstellers oder Bevollmächtigten.

CE bei fehlenden Normen

Ein besonders wichtiger Aspekt der neuen Maschinenverordnung betrifft Produkte, für die keine harmonisierten Normen mit mandatierten Eigenschaften vorliegen – darunter viele Antriebsprodukte im textilen Sonnenschutz wie automatisierte Sonnenschirme oder elektrisch betriebene Sonnensegel. Diese gelten als Maschinen im Sinne der Verordnung, unterliegen aber mangels spezifischer Normung keiner klaren Vorgabe zur Ausführung von Schutzeinrichtungen, Notabschaltungen oder Bewegungssicherung. Gerade bei motorisierten Sonnenschirmen und Sonnensegeln bleibt die CE-Kennzeichnung das zentrale Instrument zur Marktfreigabe. Hersteller müssen selbst eine Risikobeurteilung durchführen, Gefährdungen wie z. B. durch Quetschstellen, unbeabsichtigtes Einklappen oder Kollisionen, und erkennen durch konstruktive, elektronische oder organisatorische Maßnahmen beherrschen. Die technische Dokumentation muss diese Maßnahmen nachvollziehbar abbilden.

Auch wenn für manuelle Produkte bisher keine Maschinenrichtlinie galt, kann durch Integration eines elektrischen Antriebs (z. B. Funksteuerung, Windwächter oder App-Steuerung) eine Umqualifizierung zum Produkt „Maschine“ erfolgen. Dann greifen automatisch die Anforderungen der Maschinenverordnung, und das auch ohne harmonisierte Norm. Die Verantwortung für die rechtssichere CE-Kennzeichnung liegt beim Hersteller oder Inverkehrbringer.

Ein Praxisbeispiel: Ein elektrisch angetriebenes Sonnensegel auf einer Dachterrasse kann bei starkem Wind oder fehlerhafter Montage zur Gefährdung werden. Gibt es keine konkrete Norm zur Art der Abschaltung, muss der Hersteller ein Schutzkonzept entwickeln, wie z. B. über Windwächter, Endlagensicherung oder manuelle Eingriffsmöglichkeiten. Dessen Wirksamkeit ist in der Risikobeurteilung zu bewerten und zu dokumentieren. Erst dann darf das Produkt CE-gekennzeichnet in Verkehr gebracht werden.

Für Hersteller im Bereich technischer Sonnenschutz ist die Maschinenverordnung Chance und Verpflichtung zugleich: Sie bietet einen klaren Rahmen für die Konformitätsbewertung und setzt aber voraus, dass auch ohne Norm fundiertes sicherheitstechnisches Know-how zum Einsatz kommt. Der Verweis auf die CE-Kennzeichnung allein genügt nicht mehr. Vielmehr müssen deren Voraussetzungen konsequent erfüllt und gegenüber der Marktaufsicht belegbar sein.

Auswirkungen gibt es für alle

Für Hersteller bedeutet die neue Verordnung mehr Aufwand in Entwicklung und Dokumentation. Neben technischer Konstruktion und Sicherheitsnachweisen müssen nun auch digitale Prozesse rechtlich sauber abgebildet werden, wie z. B. bei Online-Anleitungen oder integrierter Remote-Wartung. Zudem ist oft die frühzeitige Einbindung notifizierter Stellen nötig, besonders bei Maschinen mit höherem Risiko oder KI-Komponenten. Die Wahl des passenden Konformitätsbewertungsmoduls, wie etwa Modul B (Baumusterprüfung) oder G (Einzelprüfung), wird zur strategischen Entscheidung.

Auch Betreiber müssen sich auf Veränderungen einstellen. Künftig wird die Marktaufsicht digitaler, etwa durch die Pflicht, technische Unterlagen elektronisch bereitzuhalten. Dazu gehören z. B. Seriennummern, Dokumentation der Kundenlieferungen, Rückmeldungen vom Markt und Rückrufmanagement. Die Aufbewahrungsfrist der Unterlagen beträgt mindestens zehn Jahre und umfasst alle relevanten Änderungen, Updates sowie relevante Marktbeobachtungen. Zudem steigen die Anforderungen an den IT-Schutz, insbesondere bei Maschinen mit Fernzugriff oder Cloud-Anbindung. Die einheitliche Geltung der Verordnung erleichtert zudem die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Für international agierende Unternehmen ergeben sich klare Vorteile, besonders bei Zulassung und Vertrieb in der EU.

Ausblick: Nationale Anpassungen

Deutschland wird mit Inkrafttreten seine bisherige nationale Regelung aufheben. Der Übergang wird durch Schulungs- und Informationsangebote der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), der Berufsgenossenschaften und Fachkreise in Normungsgremien unterstützt. Auch Leitlinien, Interpretationshilfen und Fachforen sind in Vorbereitung.

Fazit: Jetzt aktiv werden!

Die neue MVO bringt mehr Klarheit und neue Pflichten. Sie schafft einen modernen, digitalen Rahmen für Produktsicherheit, bezieht KI und Fernwartung ein und stärkt die CE-Kennzeichnung. Besonders bei nicht genormten Produkten gilt: Jetzt Prozesse prüfen um sich als Unternehmen rechtssicher aufzustellen.

Foto: DGUV